《动物生理学》课程简介(生命科学学院)

生命科学学院刘莹娟

动物生理学教学团队在课程建设中,深度融合南阳师范学院“三色嵌入”育人体系,以学科特性为基础、以南水北调国家战略为依托,优化课程设计、精选教学案例、打磨课程思政元素,将“蓝色科研赋能、绿色生态育人、红色思政铸魂”有机融入教学全过程,构建兼具专业深度与育人高度的课程体系,旨在培养具有家国情怀、创新精神与生态意识的高素质专业人才,更好地服务于本科教学,为生物科学相关专业的培养奠定坚实的理论基础。

一、课程简介

《动物生理学》课程是生命科学学院生物科学专业核心课程,每年生物科学学生超过150人以上,开设时间是大二下学期。

学生通过本课程的学习对人体及动物生命活动规律及调控机制有比较全面、系统、深刻的认识,牢固掌握《动物生理学》的基本概念与基本理论,掌握人和高等动物机体各个组成部分的主要生理过程与机制、活动规律与调节。通过理论知识的学习,增加对人体卫生、保健、疾病预防的认识,自觉运用所学的动物生理学的基本理论和技能、认识、分析和解决生活中的实际问题,增强人民体质和提高健康水平服务,为生产实践和医学实践服务,锻炼学生独立思考和解决问题的能力,提高获取知识的能力、综合应用能力和创新能力,使学生的知识结构和运用知识解决问题的能力适应生物科学不断发展的要求。

截至目前,已经开设了24年,授课人数约达3000余人。在20多年的教学过程中,教学团队积累了丰富的教学经验,优化了课件、教案、视频、作业等教学资源。2018年到2020年是线上课程的建设阶段,利用超星学习通逐步建立线上平台。目前课程平台拥有较为完备的课堂教学资源——教学计划与教学设计、课件、习题库、作业库和试卷库、课程满意度和课程评价等。

在教学改革方面,团队取得了显著成就,《动物生理学》课程曾荣获“2020年河南省本科教育线上教学优秀课程三等奖”,获批为“2021年南阳师范学院线上线下混合式一流本科课程”、“2022年河南省线上线下混合式一流本科课程”和“2024年南阳师范学院研究性教学示范课程”。通过教学改革,有效提高了教学质量和学生的学习效果。同时,团队成员积极参与各类教学技能大赛和教学经验分享会,团队负责人刘莹娟曾荣获河南省教学技能竞赛理科组一等奖,“河南省教学标兵”;并积极推广教学改革经验,为学校及学院其他教师提供了有益的借鉴。

目前积累的教学资源如下:

(1)自建的网络资源:

课程平台:超星学习通;课程负责人:刘莹娟。

网址:https://mooc1.chaoxing.com/course-ans/ps/244608748

(2)课程团队对南水北调工程河南段动物资源的调查:

课程团队多年从事动物资源保护与利用,湿地动物生物多样性监测等研究,积累了一些专项调查的数据资源。通过长期监测水源地及沿线湿地动物群落,为南水北调工程运行中的生态影响评估、濒危物种保护(如中华秋沙鸭)提供科学依据。明确丹江口库区、白河/湍河湿地等关键区域的鸟类迁徙路线与栖息需求,助力建立“调水-生态”协同管理机制。全国水鸟同步调查与地方湿地公园监测结合,形成“水源地-干渠-受水区”全链条生态数据体系,支撑南水北调工程的可持续发展。这些动物资源无疑对于动物生理学课程的建设提供了丰富的资源。具体如下:

水源地核心区域专项调查

淅川县丹阳湖国家湿地公园鸟类监测(2021-2022年)

作为南水北调中线工程核心水源地(丹江口水库库区),监测覆盖丹江与老灌河交汇处湿地,重点记录迁徙水鸟(如白鹭、豆雁、绿头鸭等)的种类、数量及栖息动态,为水源地生态安全提供基础数据。

沿线湿地生态监测体系

南阳白河国家湿地公园(2020-2021年)

位于南水北调中线干渠穿南阳城区段,监测对象包括白骨顶鸡、夜鹭等湿地鸟类,分析干渠周边生境对鸟类分布的影响,为沿线城市段生态修复提供参考。

邓州湍河国家湿地公园(2020-2023年)

地处南水北调中线工程南阳段西侧,重点监测湍河与南水北调干渠交汇区的鸟类群落变化,长期数据用于评估人工湿地对迁徙鸟类的栖息地补充作用。

息县淮河国家湿地公园(2018-2019年)

虽属淮河干流区域(南水北调东线间接影响区),但通过监测淮河干支流鸟类(如灰鹤、白琵鹭),辅助分析跨流域调水对淮河生态系统的潜在影响。

区域性水鸟同步调查

全国秋季/夏季水鸟同步调查(河南省部分,持续开展)

覆盖南水北调中线沿线的丹江口库区、淮河上游等关键区域,与全国监测网络联动,掌握大天鹅、小天鹅等迁徙水鸟的种群动态,为跨区域生态保护提供数据支撑。

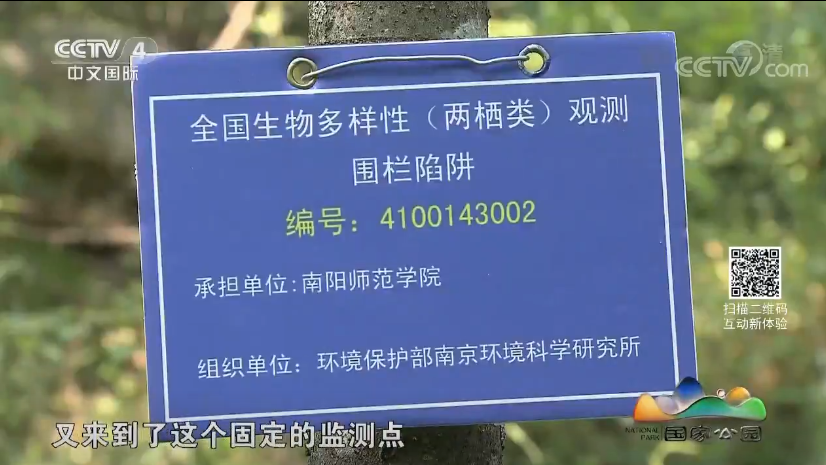

宝天曼样区两栖动物观测(2016-2018年)

宝天曼位于南阳伏牛山腹地,作为南水北调中线工程水源涵养区,通过两栖动物(如太行隆肛蛙)多样性监测,评估水源地上游森林生态系统的健康状况。

宝天曼全国生物多样性(两栖类)监测点

梁子安教授在宝天曼给央视记者介绍两栖类调查情况

梁子安教授在宝天曼给央视记者介绍太行隆肛蛙

梁子安教授在宝天曼给央视记者介绍陷阱布置

梁子安教授在宝天曼给央视记者介绍中华大蟾蜍

梁子安教授在宝天曼给央视记者介绍中华大蟾蜍

记者在宝天曼近距离拍摄中国特有物种-太行隆肛蛙

记者在宝天曼近距离拍摄中国特有物种-太行隆肛蛙

梁子安教授在宝天曼给央视记者介绍偶遇的刘氏链蛇

伏牛山山地野生动物资源调查(2013年)

主要调查河南省伏牛山山地陆生野生动物种群及栖息地、驯养繁殖利用等情况,全面掌握河南省野生动物资源动态变化,科学评价野生动物保护管理工作成效,建立和更新全省野生动物资源数据库。

二、动物生理学课程的三色育人模式

在三色育人模式的引领下发掘出的课程元素主要如下:

(一)蓝色科技——创新驱动与智慧赋能:

1.科研成果转化为教学资源

将围绕水源区生态保护、水质监测与动物生理响应等方面的科研成果引入“动物生理学”教学。丰富课程案例库,使学生接触学科前沿知识,了解动物生理学在解决实际生态问题中的应用,激发学生的创新思维与探索欲望。案例教学:讲解如何利用鱼类行为生理指标(如呼吸频率、运动轨迹)实时监测水质(如南水北调山东段的智能监测系统)。分组设计“基于动物生理学的南水北调生态修复方案”(如人工鱼巢的仿生结构优化)。思政映射:从“技术创新”讨论“科技伦理”,强调发展需以生态保护为前提。

2.科研项目驱动创新实践

鼓励学生参与教师的科研项目,参加全国大学生生命科学竞赛。如社会行为的神经机制、南水北调中线水源区野生动物生理多样性调查、水源地水质变化对水生动物生理机能影响等。在项目实践中,学生从实验设计、样本采集与分析,到数据处理与结果讨论,全程参与科研流程,锻炼动手能力与解决实际问题的能力。同时,通过参加科研项目,学生学会运用“动物生理学”知识去分析复杂生态环境下动物的生理变化,培养其创新实践能力与科学研究素养,为未来从事相关领域的科研工作奠定坚实基础。

人才培养质量彰显,2017~2024年,课程团队共指导八届全国大学生生命科学竞赛,共有35名同学获得国家级奖项,其中有8名同学获得全国大学生生命科学竞赛的一等奖,13名同学获得全国大学生生命科学竞赛的二等奖,14名同学获得全国大学生生命科学竞赛的三等奖。

动物生理课程团队教师带学生参加全国大学生生命科学竞赛

(二)绿色生态——可持续发展与生命关怀:

1.课程内容融入生态理念

引导学生关注工程中的生态平衡问题,培养“生命共同体”理念和环保实践能力。案例教学:讲解水质对水生动物生理影响:对比调水工程不同区段(如水源地、输水渠道、受水区)的水样,分析鱼类鳃部组织结构、血液指标等变化(如溶氧耐受实验)。讲解迁徙鸟类适应性研究:以南水北调中线湿地为案例,讨论水位变化对鸟类繁殖生理的影响。联合南水北调生态监测站,开展沿线生物多样性调研,形成小型生态评估报告。思政映射:从“动物生理数据”延伸到“中国生态工程的全球贡献”,增强文化自信。

2.实践教学强化生态意识

开设“水源地动物生理生态监测”实践课程,学生分组对水源地不同生态区域的动物进行长期跟踪监测,记录其生理指标变化,并分析与环境因素的关联。通过实地观测与数据收集,学生直观感受生态环境对动物生理的影响,深刻理解生态保护的紧迫性。同时,组织学生参与校园及周边生态环境改善活动,如湿地生态修复、野生动物栖息地保护等,将绿色理念转化为实际行动,在实践中不断强化生态保护意识。

(三)红色精神——家国情怀与科学家精神:

通过南水北调工程中的科研攻关故事,培养学生奉献精神、责任意识,强化“科技报国”使命。案例教学:讲解南水北调工程中濒危物种保护的科研案例,突出科学家如何通过动物生理学研究(如应激反应监测、繁殖生理调控)攻克动物栖息地保护技术难题。引入工程建设者“艰苦奋斗”事迹(如丹江口水库移民生态补偿中的生物多样性保护工作)。思政映射:从“动物适应性研究”升华到“人与自然的和谐共生”,呼应生态文明建设国家战略。

带领学生在伏牛山灯光诱捕采集昆虫

带领学生在伏牛山网捕采集昆虫

学生在伏牛山叶片下采集昆虫

伏牛山昆虫采集后学生进行标本制作