《生物化学》课程简介(生命科学学院)

生命科学学院田风霞

2024年5月18日《光明日报》第4版刊发我校党委书记张宝锋的文章《南阳师范学院:“以水为魂”服务国家战略“三色嵌入”创新人才培养模式》,打造“三色嵌入”的水文化育人体系,其中“蓝色嵌入”代表着水文化的主基调,坚持“以水为魂”,构建服务南水北调中线工程的学科育人模式,将高等级科研平台、高层次科研团队、高水平科研成果转化为教学资源;“绿色嵌入”代表着生态环保科学育人的理念,坚持围绕绿色发展理念构建专业育人模式,将其融入人才培养全过程;“红色嵌入”代表着育人要以思政为引领,坚持将南水北调精神融入大学生思想政治教育,将其中蕴含的社会主义先进文化融入思政课程、课程思政、实践教学、网络教育。

在学校育人模式的主体思想引领下,生物化学教学团队以“蓝绿红”三色为模式基础优化课程设计、精选教学案例、打磨课程思政元素,践行三色育人模式,更好的服务于本科教学,更好的为生物科学相关专业的培养奠定坚实的理论基础。

一、课程简介

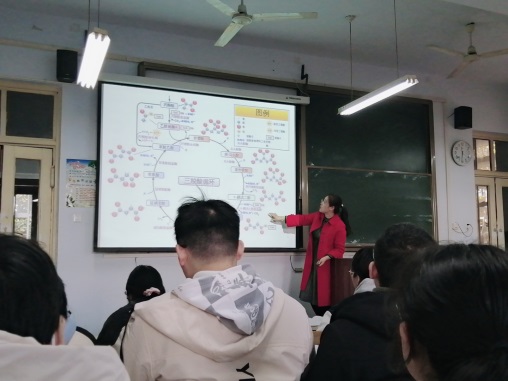

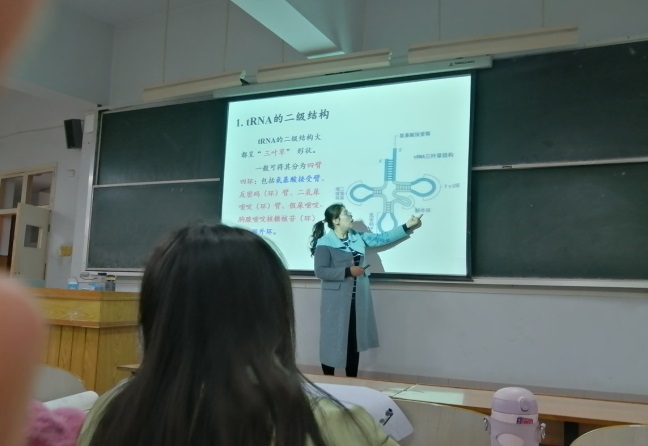

《生物化学》课程是生命科学学院生物科学专业和生物工程专业基础课程,每年生物科学学生超过150人以上,生物工程学生超过50人以上。主要针对大一生工学生和大二生科学生授课。课程其内容大致可以分为3个部分:①静态生物化学。其主要内容是各种生物分子(蛋白质、核酸、糖类、脂质、酶和维生素等)的结构,性质与功能,特别是三类生物大分子蛋白质、核酸和酶的结构性质与功能。②动态生物化学。主要研究了生物体内各种主要化学物质的代谢途径。③分子生物学。主要研究DNA和RNA的结构、复制、转录和翻译等过程,以及它们在细胞中的调控机制。课程教学以师范专业人才培养为目标,依照生物科学专业培养方案,以培养学生生物化学相关的基本知识、技能和科学素养、创新精神以及独立观察、分析解决实际问题能力为目标。

2018年在学习通平台自主建设网络课程,进行线上线下混合教学。已正式运行九学期,受到教师与学生的一致好评,有效的推进了课程的教学改革。《生物化学》2021年获批南阳师范学院校级一流线上线下混合课程;2021年获批南阳师范学院校级课程思政示范课程;2022年获批河南省线上和线下混合式一流课程。被超星集团认定为“示范教学包”。目前积累的教学资源如下:

(1)自建的网络资源:

超星平台,田风霞:(https://mooc1.chaoxing.com/course-ans/ps/202954529)

(2)课程团队积累资源:

2018年秋期开始使用“超星学习通”,将信息化教学手段融入课堂,并通过“超星学习通”将学习过程成绩计入期末成绩。教学团队按章节为单位设计“线上生物化学”课程资源。当前该课程平台已初具规模,并能经常保持更新,能满足本课程的教学需要。已上传的课程资源包括:198个章节课件(163个任务点章节)、视频(136个,视频总长1852分钟)、习题库(503道习题)、作业库(26项),可满足生物化学教学需求。本课程已在超星学习通平台上线运行7学期,累计页面浏览量为2321万余次,累计选课人数达943人,累计互动16738余次。

二、植物学课程的三色育人模式

生物化学课程的“三色育人模式”通常是指将蓝色、绿色、红色三种颜色所代表的教育理念融入课程教学,实现知识传授、能力培养与价值引领的有机结合。

在三色育人模式的引领下发掘出的课程元素主要如下:

(1)蓝色:创新育人(科技能力)

内涵:培养学生创新思维与实践能力,对接前沿科技和产业需求。

实践方式:

引入生物化学前沿技术(CRISPR、蛋白质工程、合成生物学)。

通过开放性实验、科研项目训练学生解决问题的能力。

校企合作开展应用型课题(如药物设计、酶工程)。

(2)绿色:生态育人(可持续发展)

内涵:强调生物化学与生态环境、健康生活的联系,倡导绿色发展理念。

实践方式:

讲解代谢途径时联系碳中和、生物能源等前沿应用。

分析环境污染的生物化学机制(如重金属毒性、塑料降解)。

设计实验注重环保(如减少试剂浪费、绿色实验设计)。

(3)红色:思政育人(价值引领)

内涵:融入家国情怀、科学精神、社会责任等思政元素,培养学生对生命科学的使命感和职业道德。

实践方式:

结合生物化学发展史(如中国科学家在胰岛素合成中的贡献),弘扬科学家精神。

讨论生物技术伦理问题(如基因编辑、疫苗研发),引导学生思考科技与社会的关系。

通过案例(如抗疫中的生物化学技术)强化科技报国意识。

健康生活:什么是生酮饮食?生酮饮食是否健康?

弘扬科学家精神:三羧酸循环发现的历程

讨论生物技术伦理问题:联系基因编辑、疫苗研发等

讨论生物技术伦理问题:联系基因编辑、疫苗研发等

组织学生进行诺贝尔奖专题汇报研讨,开展研究性教学

建立课外科研兴趣小组,参加学科竞赛